TASK FORCE ITALIA

ACCELERIAMO LE AZIENDE ITALIANE / SVILUPPIAMO IL SISTEMA PAESE!

Costruire un'Italia Migliore

TASK FORCE NAZIONALE

RISORSE IDRICHE

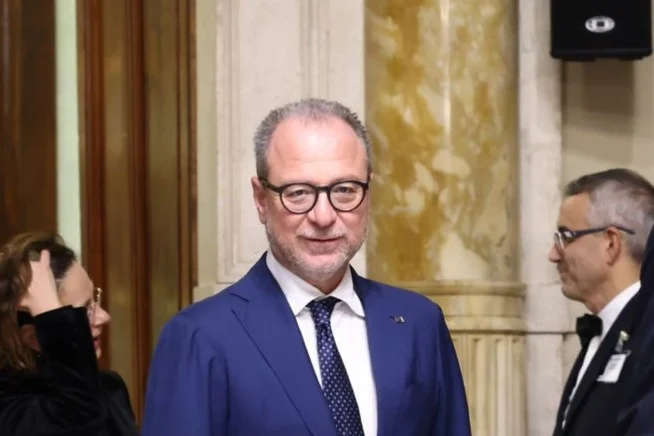

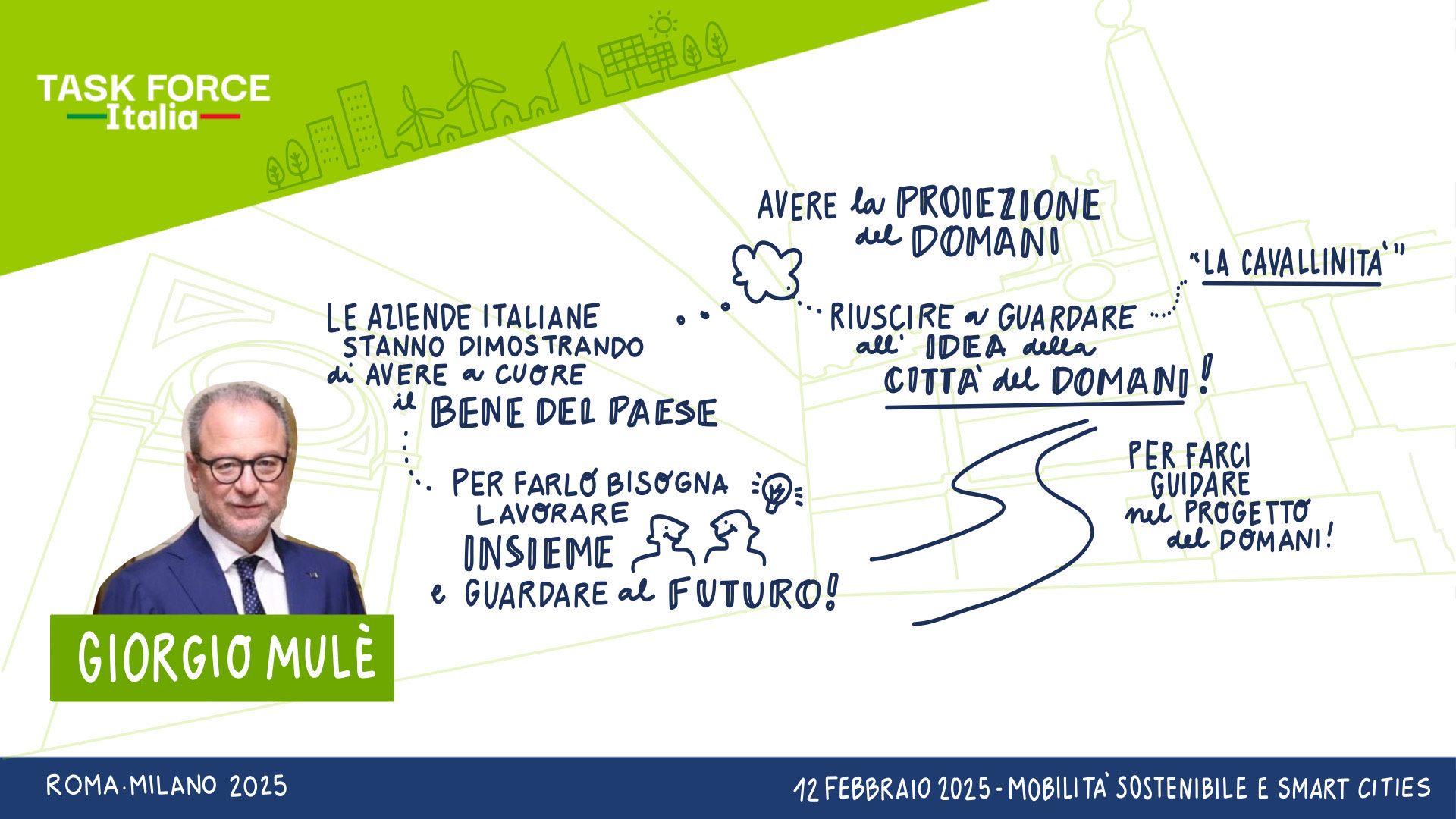

Giorgio Mulè, Vicepresidente, Camera dei deputati

La prima giornata delle Task Force Nazionali di Task Force Italia è stata aperta da Giorgio Mulè. Il vicepresidente della Camera dei deputati ha sottolineato l’importanza del lavoro delle Task Force Nazionali, definendole “una sfida ardua, bella e importante, che dovrà fornire soluzioni non solo per le singole aziende”. Per Mulè, infatti, l’obiettivo deve essere più ampio: sviluppare progetti in grado di generare soluzioni collettive da presentare alle istituzioni.

A tal fine, il contributo fondamentale sarà rappresentato dai Position Paper, documenti strategici elaborati dalle Task Force Nazionali di Task Force Italia per sintetizzare, valorizzare e comunicare il lavoro svolto su tematiche specifiche. Questi documenti saranno presentati il 9 dicembre 2025 presso la Sala Regina di Palazzo Montecitorio, un appuntamento che Mulè ha ricordato in chiusura del proprio intervento.

La gestione delle risorse idriche e la cura del territorio: un'urgenza sistemica

La questione idrica nel contesto delle sfide nazionali

In un Paese come l’Italia, caratterizzato da una complessa fragilità territoriale e da una lunga serie di problematiche strutturali, la cura del territorio assume un valore cruciale. Nonostante le tensioni geopolitiche globali che influenzano profondamente la nostra epoca, vi sono urgenze interne di natura atavica che non possono più essere ignorate. Tra queste, la gestione delle risorse idriche rappresenta oggi una delle priorità più stringenti.

Una crisi annunciata: siccità e previsioni drammatiche

L’acqua, risorsa vitale e strategica, è sempre più al centro del dibattito pubblico, soprattutto in relazione all’intensificarsi degli eventi climatici estremi e alla crescente emergenza siccità. Le proiezioni per il 2040 parlano chiaro: l’Italia rischia una sostanziale assenza di acqua se non si interviene con decisione e lungimiranza. Questa previsione impone un cambio di passo immediato nella governance e nella pianificazione delle risorse idriche.

Un modello da ripensare: la Legge Galli e i suoi limiti

Uno degli aspetti più emblematici del ritardo sistemico è rappresentato dalla normativa di riferimento, ovvero la Legge Galli, risalente agli anni ’90. Una legge ormai vecchia di oltre 30 anni, nata in un contesto storico, ambientale e tecnologico profondamente diverso da quello attuale. L’inadeguatezza di questo strumento normativo evidenzia la necessità di una riforma strutturale capace di recepire i cambiamenti epocali degli ultimi decenni.

La risposta istituzionale: una task force per il cambiamento

Per affrontare questa sfida, è stata avviata la costituzione di task force dedicate alle risorse idriche, con l’obiettivo di costruire una proposta concreta e condivisa di riforma. Il lavoro congiunto di istituzioni, governo, amministratori delegati e stakeholder tecnici rappresenta un modello innovativo di cooperazione interistituzionale. L’intento è quello di elaborare soluzioni operative per una gestione sostenibile e moderna dell’acqua, adeguata alla complessità dei nostri tempi.

Una visione per il futuro

In definitiva, non è più possibile governare l’acqua con una visione del passato. Serve un nuovo paradigma, capace di integrare sostenibilità, innovazione e responsabilità pubblica. La gestione delle risorse idriche non è solo una questione tecnica o ambientale, ma rappresenta un caposaldo della resilienza territoriale e della sicurezza nazionale. È tempo di agire, prima che l’acqua – fondamento della vita e dello sviluppo – diventi l’emblema delle nostre mancanze.

OVERVIEW TECNICA

Francesca Portincasa, Direttrice Generale, Acquedotto Pugliese

La giornata delle Task Force Nazionali di Task Force Italia dedicata al tema delle Risorse Idriche è stata introdotta da Francesca Portincasa, Direttrice Generale di Acquedotto Pugliese, che ha, innanzitutto, posto il focus sull’aspetto normativo. A questo proposito, la Legge Galli, introdotta nel 1994, ha rappresentato un punto di svolta per la gestione delle risorse idriche in Italia. All'epoca era una normativa innovativa, capace di guardare oltre il contesto esistente e di anticipare l’importanza di una gestione organizzata dell’acqua. Tuttavia, nel corso degli anni, il panorama è cambiato profondamente. La legge è stata recepita integralmente nel Testo Unico dell’Ambiente del 2006, mantenendo intatti sia i principi fondamentali che l’articolato normativo. Oggi, però, emerge la necessità di una riflessione su come evolvere ulteriormente il quadro normativo, per rispondere alle nuove sfide della gestione idrica.

Uno degli aspetti centrali riguarda proprio il modello di gestione. La Legge Galli ha stabilito che le gestioni comunali di piccole dimensioni non fossero sostenibili, sottolineando la necessità di un approccio più strutturato. L’acqua, pur essendo una risorsa e non una merce - concetto mai messo in discussione dalla normativa italiana - deve essere amministrata con criteri industriali. Questo significa che la gestione deve garantire efficienza, efficacia ed economicità, assicurando un servizio adeguato e sostenibile per la collettività. E gestire una risorsa così strategica non è semplice: oltre alla manutenzione quotidiana, occorre investire costantemente in innovazione e infrastrutture.

La crisi climatica ha reso ancora più urgente questo tema. Oggi si assiste a fenomeni estremi sempre più frequenti: periodi di siccità alternati a precipitazioni intense, che spesso non vengono adeguatamente raccolte e utilizzate. In particolare, gli invasi costruiti nel dopoguerra, soprattutto nel Mezzogiorno, risultano ormai insufficienti. L’acqua piove in quantità simili al passato, ma cade in luoghi diversi e in modalità che rendono difficile il suo stoccaggio. Gran parte delle piogge si riversa sulle aree costiere, finendo rapidamente in mare senza essere intercettata dagli attuali sistemi di raccolta.

Un altro nodo da sciogliere è l’aspetto sociale della gestione idrica: l’acqua non è solo una risorsa naturale, ma un elemento chiave per la stabilità delle comunità. La sua scarsità è tra le cause principali delle migrazioni climatiche, spingendo intere popolazioni a lasciare le proprie terre d’origine per cercare condizioni di vita migliori. Questo fenomeno è destinato a intensificarsi se non verranno attuate strategie efficaci per la tutela e la gestione delle risorse idriche.

Di fronte a queste sfide, secondo Portincasa, è fondamentale avviare una revisione della Legge Galli, non per criticarne i principi, ma per aggiornarla e renderla adeguata al contesto attuale. Le condizioni climatiche, sociali ed economiche sono cambiate, e la normativa deve evolversi di conseguenza. Serve una nuova governance dell’acqua, basata su una gestione più integrata e su una maggiore collaborazione tra enti e istituzioni.

Investire nelle infrastrutture idriche è una priorità. Occorre migliorare i sistemi di raccolta e stoccaggio dell’acqua, modernizzare le reti per ridurre le perdite e sviluppare tecnologie più avanzate per il monitoraggio e la gestione delle risorse. L’innovazione tecnologica può giocare un ruolo chiave nel garantire un uso più efficiente dell’acqua e nel prevenire situazioni di emergenza.

Allo stesso tempo, è necessario promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della risorsa idrica. Il futuro dell’acqua non è un problema da rimandare: le decisioni che prendiamo oggi determineranno la disponibilità di acqua nei prossimi decenni. Come evidenziato da diverse ricerche e persino da opere letterarie, il rischio di un mondo con risorse idriche sempre più limitate non è fantascienza, ma una prospettiva reale se non si interviene tempestivamente. L’acqua è alla base della vita e del nostro sviluppo economico e sociale. Proteggerla significa garantire un futuro sostenibile per tutti.

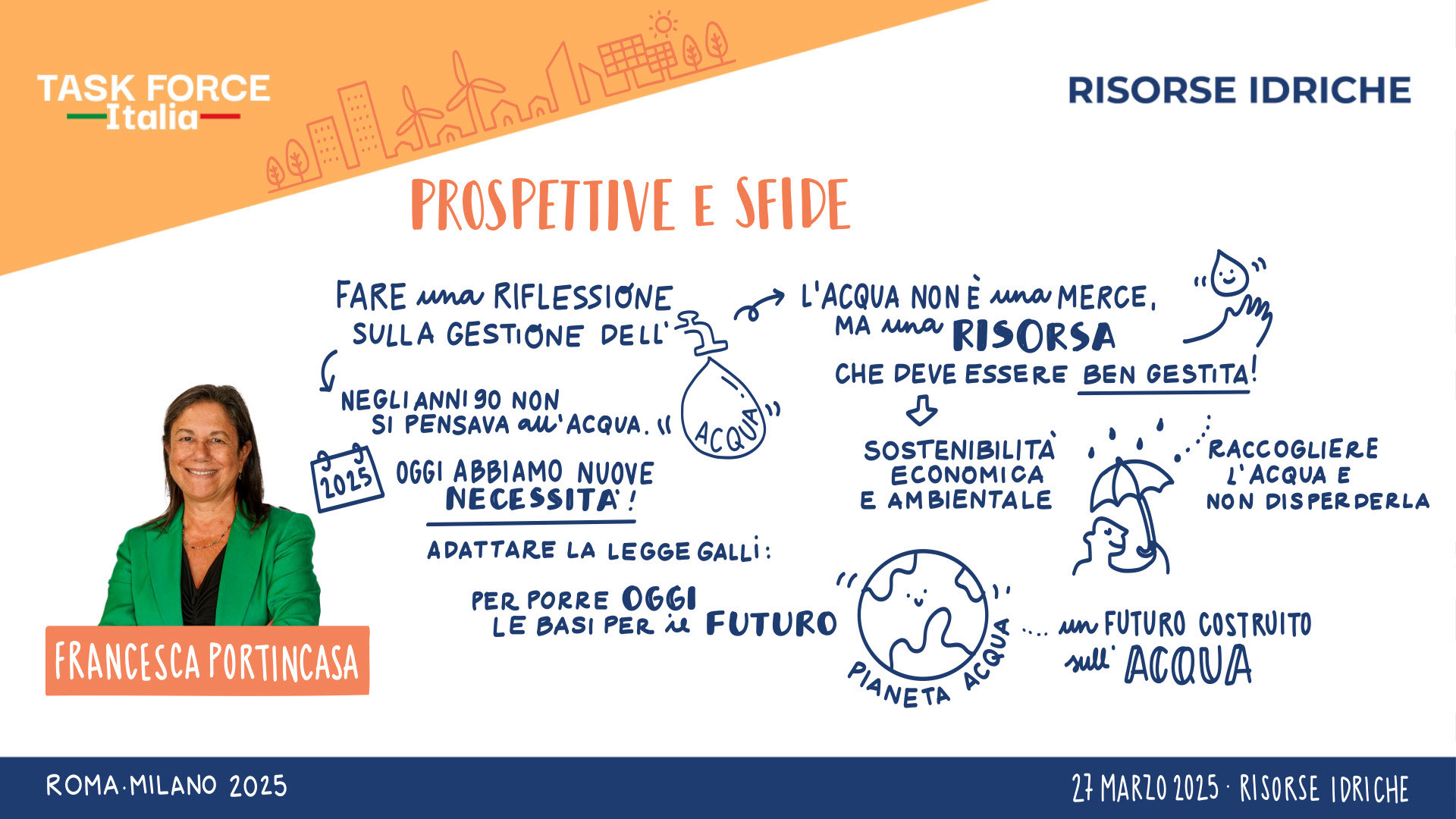

"Prospettive e Sfide nella Gestione delle Risorse Idriche"

- È fondamentale avviare una riflessione approfondita sul tema della gestione dell’acqua, oggi più che mai strategico.

- Negli anni ’90, l’acqua non veniva percepita come una priorità nell’ambito delle politiche pubbliche.

- Le nuove sfide ambientali e sociali ci impongono nuove necessità nella gestione della risorsa idrica.

- Si rende quindi necessario adattare la Legge Galli, per garantire una normativa coerente con le esigenze attuali e future.

- Occorre agire oggi per porre le basi di una gestione sostenibile nel lungo termine.

- L’acqua non deve essere considerata una merce, bensì una risorsa essenziale, da tutelare e valorizzare attraverso una gestione efficiente e responsabile.

- La sostenibilità economica e ambientale deve guidare ogni scelta in materia di risorse idriche.

- È prioritario raccogliere l’acqua piovana e ridurre le dispersioni, promuovendo sistemi di recupero e riutilizzo.

- L’obiettivo è costruire un futuro fondato sull’acqua, in una logica di "Pianeta Acqua", che metta al centro il bene comune e la salvaguardia ambientale.

DISEGNO ISTITUZIONALE

Nel corso della Round Table istituzionale sono emerse considerazioni di rilievo riguardanti la gestione delle risorse idriche, evidenziando la centralità del tema nel quadro delle politiche ambientali e dello sviluppo sostenibile. Gli interventi dei rappresentanti istituzionali hanno posto l’accento su diverse criticità strutturali e gestionali, sottolineando la necessità di un approccio sistemico, di strumenti normativi ed economici innovativi e di un coordinamento più efficace tra i diversi livelli di governo e i settori coinvolti.

Il primo contributo è arrivato da Patty L'Abbate, Vicepresidente Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, che ha messo in luce la mancanza, nel sistema italiano, di un meccanismo strutturato per incentivare il risparmio e il recupero dell’acqua, come invece avviene per l’energia e per le emissioni di CO₂ attraverso i permessi negoziabili. Questi strumenti, già utilizzati con successo per la riduzione delle emissioni in atmosfera (certificati bianchi ed ETS per la CO₂), potrebbero essere applicati anche all’acqua per promuovere un uso più efficiente delle risorse idriche.

Un altro limite dell’attuale sistema riguarda la gestione delle precipitazioni. Il cambiamento climatico ha modificato i pattern delle piogge, rendendole più irregolari e concentrate. Le infrastrutture esistenti, come gli invasi, non sono più adeguate a raccogliere e conservare l’acqua in modo efficiente. Inoltre, il recupero e il riutilizzo dell’acqua non sono ancora pienamente sfruttati, sia in ambito agricolo, che industriale e urbano.

Nel 2023, a livello europeo, è stato introdotto il Blue Deal, un fondo che dovrebbe supportare progetti legati alla gestione idrica. Tuttavia, nonostante le dichiarazioni di intenti, l’avanzamento concreto delle iniziative è ancora lento. Questo evidenzia la necessità di un maggiore impegno per accelerare l’adozione di strumenti innovativi nel settore.

Un altro elemento fondamentale che, secondo L’Abbate, dovrebbe essere più valorizzato è il concetto di Water Footprint. Questo indicatore, già utilizzato in diversi ambiti, misura il consumo diretto e indiretto di acqua ed è uno strumento essenziale per valutare l’impatto idrico delle attività produttive. Sebbene sia parte delle metodologie di valutazione ambientale, non ha ancora una diffusione adeguata nel sistema normativo italiano.

Poi, per migliorare la gestione idrica e incentivare un uso più sostenibile delle risorse, è necessario introdurre nuovi strumenti economici e normativi. Una delle proposte principali è l’istituzione dei Certificati Blu, un sistema di permessi negoziabili simile a quello già utilizzato per le emissioni di CO₂ e per l’efficienza energetica. Questo meccanismo consentirebbe alle imprese di ottenere incentivi in base al loro impegno nel risparmio e nel riutilizzo dell’acqua. Per supportare l’implementazione di questa misura, si propone la creazione di un fondo nazionale, denominato Blue Deal Italiano, che possa finanziare progetti per l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua, il recupero delle risorse idriche e l’adattamento delle infrastrutture alle nuove condizioni climatiche.

Tuttavia, è opportuno anche adeguare le infrastrutture esistenti alla nuova realtà climatica. Gli invasi e i sistemi di raccolta dell’acqua piovana devono essere ripensati per rispondere ai nuovi modelli di precipitazione. Nel frattempo, è fondamentale adottare tecniche di risparmio idrico in agricoltura, settore che attualmente assorbe circa il 70% delle risorse idriche, e nell’industria, che ne utilizza il 20%.

Infine, il concetto di Water Footprint dovrebbe essere pienamente integrato nei processi di certificazione ambientale. Questo strumento, già adottato in diversi ambiti, permetterebbe di misurare con precisione l’impatto idrico delle attività produttive e di promuovere politiche di risparmio più efficaci. La sua adozione su larga scala consentirebbe di avere un quadro più chiaro del consumo idrico complessivo e di intervenire in modo mirato per ridurre gli sprechi.

Attraverso le parole di Maria Chiara Gadda, Vicepresidente della XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei Deputati, è stato affrontato il tema della gestione idrica in relazione, principalmente, al settore agricolo. Il problema principale non è la carenza d’acqua in sé: l’Italia ha un livello di precipitazioni paragonabile o addirittura superiore a quello del Nord Europa; bensì, la vera criticità è la dispersione dell’acqua, che si verifica sia nella rete idrica urbana che nei sistemi di irrigazione agricola.

Inoltre, l’agricoltura è particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico, con stagionalità sempre più irregolari e fenomeni meteorologici estremi che mettono a rischio la produzione. In risposta a queste sfide, negli ultimi anni si sono sviluppate tecnologie innovative, come l’agricoltura di precisione, che permette un uso più efficiente dell’acqua e un controllo mirato delle fitopatie. Tuttavia, nonostante la diffusione di queste tecnologie, esistono ancora ostacoli legati alla loro applicazione pratica.

Uno dei problemi principali è che molti agricoltori non hanno gli strumenti adeguati per interpretare i dati raccolti da queste tecnologie. Inoltre, gli investimenti in innovazione non sempre portano ai risultati sperati, perché mancano formazione e supporto per l’utilizzo corretto delle nuove tecnologie, come impianti di irrigazione più efficienti.

Un altro tema rilevante è quello dell’uso delle risorse idriche alternative. In molte zone a forte vocazione agricola, si continua a fare affidamento sull’acqua di falda, senza sfruttare altre soluzioni come la depurazione e il riutilizzo delle acque reflue. Anche gli impianti di desalinizzazione, sebbene possano rappresentare un’opportunità, devono essere valutati con attenzione per evitare impatti ambientali negativi, come quelli sulle attività di pesca nelle aree costiere.

Con il PNRR sono state stanziate risorse per migliorare le infrastrutture idriche, ma è fondamentale che questi fondi vengano utilizzati in modo efficace. In passato, infatti, si è verificato il rischio di sotto-utilizzo o cattiva gestione delle risorse pubbliche, con impianti realizzati ma non adeguatamente utilizzati.

Oltre all’uso corretto di queste risorse economiche, per Gadda, è opportuno un coordinamento più strutturato tra gli usi dell’acqua. La gestione delle risorse idriche deve essere integrata tra i vari settori (agricolo, civile, industriale e ambientale), garantendo una programmazione più efficace dei bacini idrici e una distribuzione dell’acqua più razionale. Inoltre, l’agricoltura deve adottare modelli di gestione più efficienti, attraverso: tecnologie avanzate per il risparmio idrico, come l’irrigazione di precisione e i sistemi di controllo digitale dell’umidità del suolo; riutilizzo delle acque reflue depurate, riducendo il prelievo dalle falde acquifere e, infine, è necessario un sostegno alle aziende agricole per l’interpretazione dei dati, affinché le innovazioni tecnologiche siano effettivamente applicate e non rimangano inutilizzate.

Marco Simiani, Componente Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, ha spiegato che, se da un lato, la Legge Galli e i successivi referendum hanno stabilito che l’acqua è pubblica, dall’altro la sua gestione deve seguire un approccio industriale, in grado di garantire efficienza ed equilibrio economico attraverso le tariffe. Uno dei problemi più importanti citati è la dispersione della risorsa idrica, che supera il 40% a livello nazionale, con picchi ancora più elevati nelle regioni del Sud. A questa criticità si aggiunge una gestione delle tariffe molto eterogenea tra le diverse aree del Paese. In molte zone, i costi di manutenzione della rete idrica sono molto più elevati rispetto alle città densamente popolate, creando disparità economiche tra territori. Ad esempio, nelle aree meno antropizzate, come la Toscana meridionale, il costo della manutenzione è fino a tre volte superiore rispetto a una grande città. Questo squilibrio si riflette sulle tariffe pagate dai cittadini e dalle imprese, con forti differenze da regione a regione.

In aggiunta, alle suddette criticità, come riportato da Simiani, è evidente l’assenza di una pianificazione nazionale a lungo termine. Nonostante siano stati individuati 127 interventi prioritari per affrontare la crisi idrica, per un valore complessivo di oltre 3,6 miliardi di euro, questi interventi non sono ancora stati integrati in una strategia di programmazione. La mancanza di un coordinamento centrale rallenta le azioni necessarie e rende inefficace l’utilizzo delle risorse disponibili.

Inoltre, esistono ancora realtà locali dove i servizi idrici non sono stati conferiti alle aziende di gestione e restano in capo ai singoli Comuni. Questa frammentazione, particolarmente diffusa nei piccoli centri, impedisce una gestione efficiente e professionale della risorsa idrica. In alcune zone del Paese, la distribuzione dell’acqua dipende ancora da autobotti o dagli interventi di emergenza dei fontanieri comunali, dimostrando quanto il sistema necessiti di un processo di modernizzazione.

È, quindi, essenziale adottare una strategia basata su tre pilastri fondamentali: pianificazione, tariffazione equa e industrializzazione del servizio. La gestione dell’acqua non può più essere lasciata alla frammentazione locale, ma deve essere affrontata con un approccio nazionale, in grado di garantire investimenti strutturati e continui. Uno degli interventi prioritari è la definizione di tariffe regionali più equilibrate, che tengano conto delle reali necessità e dei costi di gestione di ogni territorio.

La programmazione a lungo termine deve diventare un obiettivo concreto: occorre stabilire un piano di azione dettagliato, con tempi certi e risorse definite. Un altro punto chiave riguarda la professionalizzazione del servizio: la gestione dell’acqua deve essere industrializzata per garantire efficienza e continuità. Mantenere la gestione idrica nei piccoli comuni sotto i 3.000 abitanti rappresenta un rischio, perché queste realtà non hanno le risorse tecniche ed economiche per garantire un servizio adeguato.

Maria Spena del Comitato One Water per Forum Euromediterraneo sull'Acqua 2026 ha ricordato che, a livello istituzionale, sono già in corso iniziative di cooperazione internazionale, come il Piano Mattei, che prevede interventi in Paesi strategici quali Algeria, Egitto e Marocco. Inoltre, il tema dell’acqua sarà al centro di eventi di rilevanza mondiale, tra cui la Conferenza delle Nazioni Unite del 2026 e il Forum 2026, che vedrà la partecipazione della FAO e di altri enti internazionali. Questi appuntamenti rappresentano occasioni fondamentali per rafforzare il dibattito e trovare soluzioni concrete per una gestione più equa e sostenibile delle risorse idriche.

Per affrontare le sfide idriche del Mediterraneo in modo efficace, è necessario adottare una strategia integrata e collaborativa. E il primo passo è ampliare la cooperazione internazionale, coinvolgendo non solo i Paesi europei, ma anche quelli del Nord Africa e dei Balcani. La gestione dell’acqua deve essere vista come un tema geopolitico, che richiede sinergie tra istituzioni, aziende e organizzazioni internazionali.

Un altro obiettivo fondamentale è valorizzare il know-how italiano nel settore idrico. L’esperienza e l’eccellenza tecnica del nostro Paese possono offrire un contributo significativo alla modernizzazione delle infrastrutture idriche nei Paesi del Mediterraneo, migliorando l’accesso all’acqua e la sostenibilità delle risorse.

A seguire, Michele Fina, Componente della Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni, Innovazione Tecnologica del Senato della Repubblica, ha parlato dell’innovazione tecnologica come un potente strumento per migliorare l’efficienza nell’uso dell’acqua. Le nuove tecnologie permettono di monitorare in tempo reale le reti idriche, individuando rapidamente eventuali perdite e sprechi. L’introduzione di contatori smart, piattaforme digitali e l’applicazione dell’intelligenza artificiale consentono una gestione più razionale delle risorse, con benefici tangibili sia in ambito agricolo che negli usi civili.

Un elemento fondamentale in questa discussione è il ruolo del PNRR, che rappresenta un’occasione unica per investire nella modernizzazione della rete idrica e ridurre le perdite. Il piano ha destinato 4 miliardi di euro alla gestione delle risorse idriche, di cui 2 miliardi specificamente per la riduzione delle perdite. Tuttavia, l’attuazione di questi investimenti procede a rilento: finora, sono stati impiegati meno di 500 milioni, e si parla già della necessità di una proroga per l’utilizzo dei fondi. Nel frattempo, il Paese continua a perdere oltre il 42% dell’acqua immessa nelle reti, con punte che raggiungono il 52% in Sardegna e Sicilia.

Affinché la transizione ecologica possa realmente migliorare la gestione delle risorse idriche, è fondamentale integrare le politiche di innovazione tecnologica con una strategia più efficace per l’utilizzo dell’acqua. L’equilibrio tra consumo e risparmio idrico deve diventare un punto centrale delle politiche ambientali, in modo da garantire che gli investimenti in tecnologia non aggravino ulteriormente il fabbisogno idrico nazionale.

Francesca Portincasa

- Le perdite del sistema idrico, pari al 30%, rappresentano un problema critico.

- È necessario investire nella digitalizzazione e formazione, utilizzando questi strumenti per affrontare in modo strutturale le inefficienze.

Marco Simiani

- Occorre ripartire dai principi della Legge Galli e dal referendum per l’acqua pubblica.

- Serve una vera pianificazione nazionale con azioni concrete.

- Le sfide sono la crisi idrica, il contrasto agli sprechi, e la necessità di programmazione condivisa.

- L’Europa deve essere un punto di riferimento in termini di investimenti e strategie.

Maria Chiara Gadda

- È fondamentale il coordinamento tra istituzioni, in particolare per l’uso agricolo dell’acqua.

- Promuovere un uso consapevole, grazie anche alle tecnologie e al modello “buonsenso 4.0”.

- Serve una visione comune, supportata da competenze e gestione efficace delle reti.

Maria Spena

- La questione idrica coinvolge tutta l’Europa, non solo l’Italia.

- L’Italia deve diventare esempio virtuoso per i Paesi dell’area mediterranea.

- Roma ospiterà il Forum 2026.

- Occorre costruire network e stakeholder internazionali, rafforzando la cooperazione (es. Blue Economy).

Michele Fina

- L’innovazione tecnologica ha un impatto rilevante anche in ambito ambientale.

- È cruciale superare l’approccio emergenziale alla gestione delle risorse idriche.

- La prevenzione è la chiave per una gestione sostenibile.

- Serve una governance che favorisca buone pratiche e consapevolezza diffusa.

Patty L’Abbate

- I certificati blu possono rappresentare un’opportunità per gestire in modo efficiente le risorse idriche.

- È necessario misurare e valorizzare l’acqua, anche attraverso strumenti economici.

- Le città devono essere protagoniste nella prevenzione, evitando interventi tardivi solo in risposta alle emergenze.

- Occorre educare all’uso consapevole della risorsa.

Calendario 2025

AWARDS:

- 12 Novembre 2025 - Roma

REPORT BACK - MONTECITORIO:

- 9 dicembre 2025 - Camera dei Deputati

STAKEHOLDER

Angelo Bonelli, Segretario Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati | Giordano Fatali, President & Founder CEOforLIFE | Michele Fina, Componente della Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni, Innovazione Tecnologica del Senato della Repubblica | Ilaria Fontana, Componente Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati | Maria Chiara Gadda, Vicepresidente della XIII Commissione (Agricoltura), Camera dei Deputati | Patty L'Abbate, Vicepresidente Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati | Massimo Milani, Segretario della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati | Francesca Portincasa, Direttrice Generale, Acquedotto Pugliese | Marco Simiani, Componente Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati | Maria Spena, Comitato One Water per Forum Euromediterraneo sull'Acqua 2026 | Roberto Baldascino, Account Executive, DXC Technology | Angelo Bonelli, Segretario Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati | Raimondo Luigi Besson, CEO, Acqua Pubblica Sabina | Anna Maria Busia, Componente CdA, Abbanoa SPA | Marco Casini, Segretario Generale, AUBAC | Matteo Dall'Amico, Founder & CEO, Waterjade | Luigi Decollanz, Presidente del CdA, Acque del Sud | Luigi Di Marco, Segretario Generale, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile | Giordano Fatali, President & Founder CEOforLIFE | Michele Fina, Componente della Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni, Innovazione Tecnologica del Senato della Repubblica | Ilaria Fontana, Componente Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati | Maria Chiara Gadda, Vicepresidente della XIII Commissione (Agricoltura), Camera dei Deputati | Claudio Giulianetti, Vice Presidente divisione Industrial Automation, Schneider Electric | Cosimo Francesco Ingrosso, Direttore Generale, Autorità Idrica Pugliese | Patty L’Abbate, Vicepresidente Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati | Irene Macchiarelli, Partner della Practice Energy, Utilities and Resources, Arthur D. Little | Ramona Magno, Researcher, Institute of BioEconomy (IBE-CNR), CNR | Barbara Marinali, Presidente, ACEA | Monica Manto, Direttore Generale, Acquevenete | Francesca Menabuoni, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Nuove Acque S.p.A., Direttore Concessioni Italia, Suez International Italian Branch | Massimo Milani, Segretario della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati | Francesco Napolitano, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Sapienza Università di Roma | Ubaldo Pagano, V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, Camera dei Deputati | Alberto Ferruccio Piccinni, Professore, Dipartimento DICATECH Politecnico di Bari | Francesca Portincasa, Direttrice Generale, Acquedotto Pugliese | Marco Simiani, Componente Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati | Maria Spena, Comitato One Water per Forum Euromediterraneo sull'Acqua 2026 | Tania Tellini, Direttore settore acqua, Utilitalia | Antonio Urbano, Collaboratore Area Agronomica e Ambientale, ANBI | Laura Villani, Managing Director & Senior Partner, BCG

METODOLOGIA

PIATTAFORMA DI ACCELERAZIONE INCREMENTALE

Gruppi di lavoro di scopo e permanenti,

finalizzati ad accelerare gli

OBIETTIVI AZIENDALI

in termini di:

REPUTATION

BUSINESS

AWARENESS

Fasi di accelerazione dell'obiettivo aziendale:

FASE 1. OBIETTIVO/PROGETTO

(Identificare l'Obiettivo aziendale da accelerare, da piano strategico, piano industriale o Business Plan).

FASE 2. TEAM

(Definire e costruire il Team di progetto per l'accelerazione dell'obiettivo aziendale).

FASE 3. ROUND TABLE ANNUALE DI KICK OFF (RB/BB/AB)

(Realizzazione della Round Table annuale di Kick off per l'accelerazione dell'obiettivo aziendale).

FASE 4. APPROFONDIMENTI "ONE TO ONE"

- BUSINESS/PROJECT MATCH AD HOC (BB)

(Realizzazione di incontri one2one di approfondimento - lunch, dinner, caffè, web conference, organizzati ad hoc - tra l'azienda owner dell'obiettivo/progetto da accelerare e altri stakeholder, già presenti nella Round Table oppure non presenti, utili all'accelerazione dell'obiettivo aziendale, come per esempio: CEO, Manager, Istituzioni centrali, Istituzioni locali, Associazioni, Università, ecc).

- SHAKE HANDS NEI MEETING (BB)

(Realizzazione di incontri one2one di approfondimento, durante le Giornate Nazionali in calendario, tra l'azienda owner dell'obiettivo/progetto da accelerare e altri stakeholder presenti nelle Giornate Nazionali - come per esempio: CEO, Manager, Istituzioni centrali, Istituzioni locali, Associazioni, Università, ecc. - utili all'accelerazione dell'obiettivo aziendale).

FASE 5. GIORNATE NAZIONALI (BB/AB)

(Partecipazione dei Manager dell'Azienda owner dell'obiettivo/progetto da accelerare alle altre Giornate Nazionali in calendario, finalizzata: 1. alla prosecuzione dell'accelerazione dell'obiettivo/progetto in termini di shake hands, 2. alla diffusione della conoscenza dell'obiettivo/progetto aziendale, 3. alla realizzazione di uno speech di comunicazione del SAL e di ulteriore chiamata alla partecipazione al proprio obiettivo/progetto aziendale verso altri stakeholder; 4. ad obiettivi di formazione; 5. ad obiettivi di benchmarking e networking).

FASE 6. COMMUNICATION PLAN (RB/AB)

(Identificazione e realizzazione di un piano di accelerazione della conoscenza dell'obiettivo/progetto aziendale attraverso la programmazione di una serie di pubblicazioni e interviste social media, organizzate da Task Force Italia su indicazione dell'azienda).

FASE 7. AWARDS (RB/BB/AB)

(Partecipazione del CEO e dei Manager dell'azienda owner dell'obiettivo/progetto da accelerare alle giornate di Awards in calendario nel mese di novembre e dicembre, finalizzate: 1. alla premiazione dell'obiettivo/progetto; 2. alla realizzazione di uno speech di promozione del proprio obiettivo/progetto; 3. alla diffusione della conoscenza dell'obiettivo/progetto aziendale verso tutti gli stakeholder del network CEOforLIFE e Task Force Italia - Istituzioni, Media, Aziende, Associazioni, Mondo Giovanile, ecc. ; 3. all'amplificazione degli obiettivi di posizionamento e di reputation dell'azienda).

FASE 8. POSITION PAPER/ MANIFESTO NAZIONALE di ciascuna Task Force Nazionale (RB/AB)

(Inserimento e pubblicazione: 1. della descrizione dell'obiettivo/progetto aziendale da accelerare - obiettivo, call4ideas, give back - all'interno del Position Paper - Manifesto Nazionale inerente all'area tematica in cui insiste il obiettivo/progetto aziendale; 2. degli interventi/speech degli stakeholder aziendali intervenuti durante le Round Table delle Giornate Nazionali svolte; 3. elaborazione di sintesi delle analisi di scenario ("As is") e della proposte di intervento ("To be") emerse durante le giornate nazionali).

FASE 9. INSTITUTIONAL REPORT BACK (RB/BB/AB)

(Partecipazione del CEO e dei Manager dell'azienda owner dell'obiettivo/progetto da accelerare alla giornata di presentazione Istituzionale di Report Back che avverà il 9 dicembre 2025 presso Palazzo Montecitorio - Sala della Regina - alla presenza di Istituzioni, Media, Aziende, ecc).

Legenda:

(RB) = Reputation Booster

(BB) = Business Booster

(AB) = Awareness Booster

ROUND TABLE ANNUALE DI KICK OFF

Il percorso di accelerazione dell’obiettivo aziendale inizia con la Round Table Annuale di Kick Off, un momento cruciale per l’avvio delle attività del gruppo di lavoro interaziendale costituito ad hoc. In questa fase, i partecipanti, tra cui leader aziendali, istituzionali e accademici, si riuniscono per delineare la direzione strategica dell’anno, condividendo visioni e obiettivi comuni rispetto all'accelerazione desiderata dall'azienda owner del team di progetto e dell'obiettivo aziendale (da piano industriale, strategico o business plan) da accelerare. Il Kick Off non è solo un evento simbolico, ma rappresenta il primo passo verso la definizione di un programma di lavoro coeso e allineato. Ogni delegato porta con sé esperienze, aspettative e idee, creando un fertile terreno di discussione che servirà a dare forma ai successivi interventi. Si stabiliscono obiettivi chiari, si concordano le priorità e si individua un quadro temporale per le azioni future. Questo incontro inaugura un ciclo continuo di confronti e aggiornamenti che caratterizzeranno tutto l’anno, con la consapevolezza che ogni fase successiva avrà come presupposto il successo di questa prima, fondamentale, sessione di lavoro. L’importanza della continuità inizia qui: l’efficacia del lavoro di accelerazione si costruisce sulla capacità di mantenere alta l’attenzione e l’impegno durante tutto il periodo che seguirà.

BUSINESS MATCH AD HOC

La seconda fase, i Business Match ad hoc (pranzi, cene, caffè, webconf, call), si sviluppa come un vero e proprio periodo di approfondimento one to one tra l'azienda owner del team di progetto e ciascuno stakeholder identificato, coinvolto o da coinvolgere. Dopo il Kick-Off, i partecipanti sono invitati a entrare in contatto diretto con realtà imprenditoriali e istituzionali pertinenti ai loro obiettivi. Durante i Business Match, le aziende si confrontano, esplorano opportunità di collaborazione e avviano sinergie che dovranno tradursi in azioni concrete. È il momento in cui si mettono alla prova le idee espresse e i piani delineati nella Round Table di kick off annuale. Ogni incontro rappresenta una possibilità per affinare le strategie e costruire ponti tra diverse realtà, tanto più necessari in un contesto complesso come quello del sostenere gli obiettivi aziendali. Qui, la continuità è essenziale, poiché ogni connessione e partnership è una tessera del mosaico che dovrà integrarsi in modo armonioso nelle fasi successive.

SHAKE HANDS NEI MEETING

Gli incontri, descritti come “Shake Hands”, simboleggiano il momento in cui la stretta di mano "organizzata" all'interno dei meeting in calendario nella piattaforma diventa il simbolo di un impegno reciproco: un’alleanza che va oltre le parole e si traduce in azioni concrete. Questi momenti offrono una ulteriore occasione di stimolare il business e potenziare le relazioni.

GIORNATE NAZIONALI

Le Giornate Nazionali sono un’opportunità straordinaria per accelerare il progresso degli obiettivi aziendali. Durante tutto l'anno, vengono organizzati incontri stile Barcamp che incentivano la collaborazione tra le diverse realtà coinvolte. La continuità, ancora una volta, non è solo un fattore di pianificazione, ma una caratteristica fondante di questo modello, dove i progetti avviati nei mesi precedenti sono ribaditi e rafforzati in un contesto nazionale di accelerazione continua e incrementale.

COMMUNICATION PLAN

Il Communication Plan (pubblicazioni e interviste social e media) rappresenta uno strumento fondamentale per diffondere i risultati delle azioni intraprese e aumentare la consapevolezza sul mercato rispetto agli obiettivi aziendali. Con un piano di comunicazione mirato, le Task Force hanno l’opportunità di consolidare la visibilità delle iniziative dell'azienda, di generare engagement e di stimolare un’azione concreta a livello locale e nazionale. Attraverso media tradizionali, social e eventi specifici, l’obiettivo è creare un impatto duraturo e di lungo periodo. La fase di comunicazione non si limita a un solo evento, ma si articola in una strategia che evolve durante tutto l’anno, mantenendo il focus sui progressi e sugli impatti.

AWARDS

Gli Awards sono l’opportunità per premiare l’impegno e l’eccellenza, ma anche per rafforzare la reputazione di coloro che hanno contribuito in modo significativo al successo degli obiettivi aziendali. Durante la cerimonia di premiazione, si celebra l’impatto del progetto aziendale e si riconoscono i risultati raggiunti. Gli Awards sono molto più di un semplice riconoscimento: rappresentano un elemento di visibilità e di valorizzazione per le aziende, le istituzioni e i leader coinvolti, creando un circolo virtuoso di maggiore fiducia, affiliazione e impegno. È in questa fase che la reputazione delle realtà coinvolte subisce un significativo boost, alimentando una spirale positiva che stimola ulteriori collaborazioni e investimenti.

POSITION PAPER

Il Position Paper Annuale è un documento strategico che sintetizza i risultati raggiunti, le sfide affrontate e le soluzioni proposte dalle aziende all'interno delle Task Force Nazionali. Questo documento rappresenta una sintesi di tutto il lavoro svolto e serve come riferimento per definire le politiche future. La redazione del Position Paper è un passaggio decisivo per consolidare il lavoro svolto e per mantenere alta l’attenzione sull’importanza degli obiettivi aziendali. Il Position Paper non è solo uno strumento di comunicazione, ma un’azione politica che incide direttamente sul quadro legislativo e operativo. La sua stesura e diffusione sono fondamentali per mantenere la continuità del lavoro durante tutto l’anno, rafforzando il legame tra le diverse entità coinvolte.

INSTITUTIONAL REPORT BACK ANNUALE – PALAZZO MONTECITORIO

La fase finale dell’anno, il Report Back Annuale, è l’atto conclusivo di un ciclo che non si ferma mai. Durante questo evento, che si tiene presso Palazzo Montecitorio, vengono presentati i risultati ottenuti e il programma dei lavori per l’anno successivo. Il Report Back non è solo un aggiornamento, ma una vera e propria rendicontazione pubblica, una verifica dell’impatto che le aziende, con i loro progetti accelerati nelle Task Force Nazionali, hanno avuto e una valutazione delle priorità e azioni future. È il momento in cui l’operato delle Task Force Nazionali viene messo a disposizione delle Istituzioni, in particolare del Governo e del Parlamento, per una discussione costruttiva. Questo momento finale conferma l’importanza della continuità: i risultati del primo anno sono solo il punto di partenza per gli sviluppi successivi, e il ciclo di accelerazione continua, ancor più forte e definito, per affrontare le sfide dell’anno successivo.

La metodologia di lavoro delle Task Force Nazionali è suddivisa in quattro step chiave. Ogni fase guida un percorso strutturato per accelerare progetti, sviluppare idee, creare valore condiviso e rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e società civile.

STEP 1: OBIETTIVO (da accelerare)

Attività principali:

Descrizione: Definizione chiara dell'obiettivo specifico da raggiungere

SAL (Stato Avanzamento Lavori): Monitoraggio dell'avanzamento per garantire che ogni iniziativa proceda secondo quando deciso dal gruppo di lavoro

Stakeholder: Identificazione e coinvolgimento degli attori chiave, progressivo e continuo allargamento a nuovi stakeholder

Aspettative: Chiarificazione dei risultati attesi e delle priorità da mettere subito in campo

STEP 2: CALL 4 IDEAS

Attività principali:

Project Team: Composizione del gruppo di lavoro più adatto, ad incremento di nuovi stakeholder

Your Ideas: Raccolta e valorizzazione delle idee innovative sulla tematica posta nell'obiettivo da accelerare

Your Goals: Definizione di obiettivi specifici per ogni azienda parte del team

Stakeholder: Coinvolgimento attivo di vari livelli di stakeholder nella generazione di idee

STEP 3: GIVE BACK

Attività principali:

Progetti: Implementazione di iniziative concrete

Leggi: Proposte legislative e supporto normativo

Cultura: Promozione di una cultura inclusiva e innovativa che restituisce valore alla comunità e rinforza il senso di responsabilità sociale della TFN

STEP 4: NEXT STEPS

Attività principali:

Awards: Riconoscimenti per le migliori pratiche e contributi

Position Paper: Documenti strategici per influenzare le politiche future

Government SAL: Collaborazione istituzionale per monitorare lo stato di avanzamento

✅ Vantaggi complessivi

- 1.Chiarezza e strutturazione

- 2.Partecipazione attiva e diretta

- 3.Innovazione continua

- 4.Impatto tangibile

- 5.Riconoscimento e sviluppo

OBIETTIVI-PROGETTI

Nuovi modelli per la gestione delle Risorse Idriche

Acquedotto Pugliese

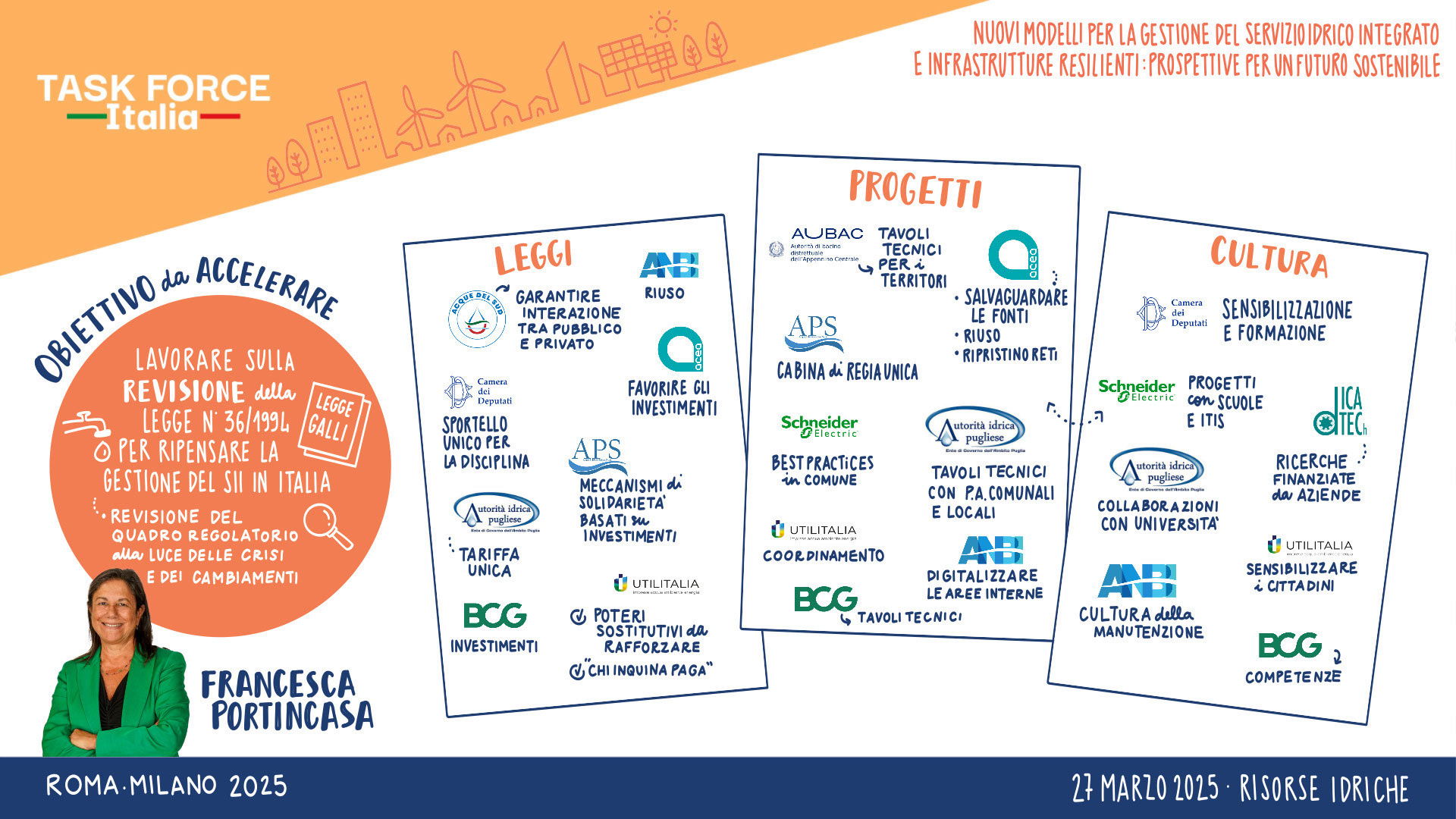

"Nuovi modelli per la gestione del Servizio Idrico Integrato ed infrastrutture resilienti: prospettive per un futuro sostenibile"

Acqua Pubblica Sabina

“L’Intelligenza Artificiale applicata al SII per il raggiungimento degli obiettivi di Sostenibilità”

Round Table Obiettivo

"Risorse idriche, siccità e gestione degli invasi: roadmap per una nuova gestione dell’acqua"

Acquedotto Pugliese

"Nuovi modelli per la gestione del Servizio Idrico Integrato ed infrastrutture resilienti: prospettive per un futuro sostenibile"

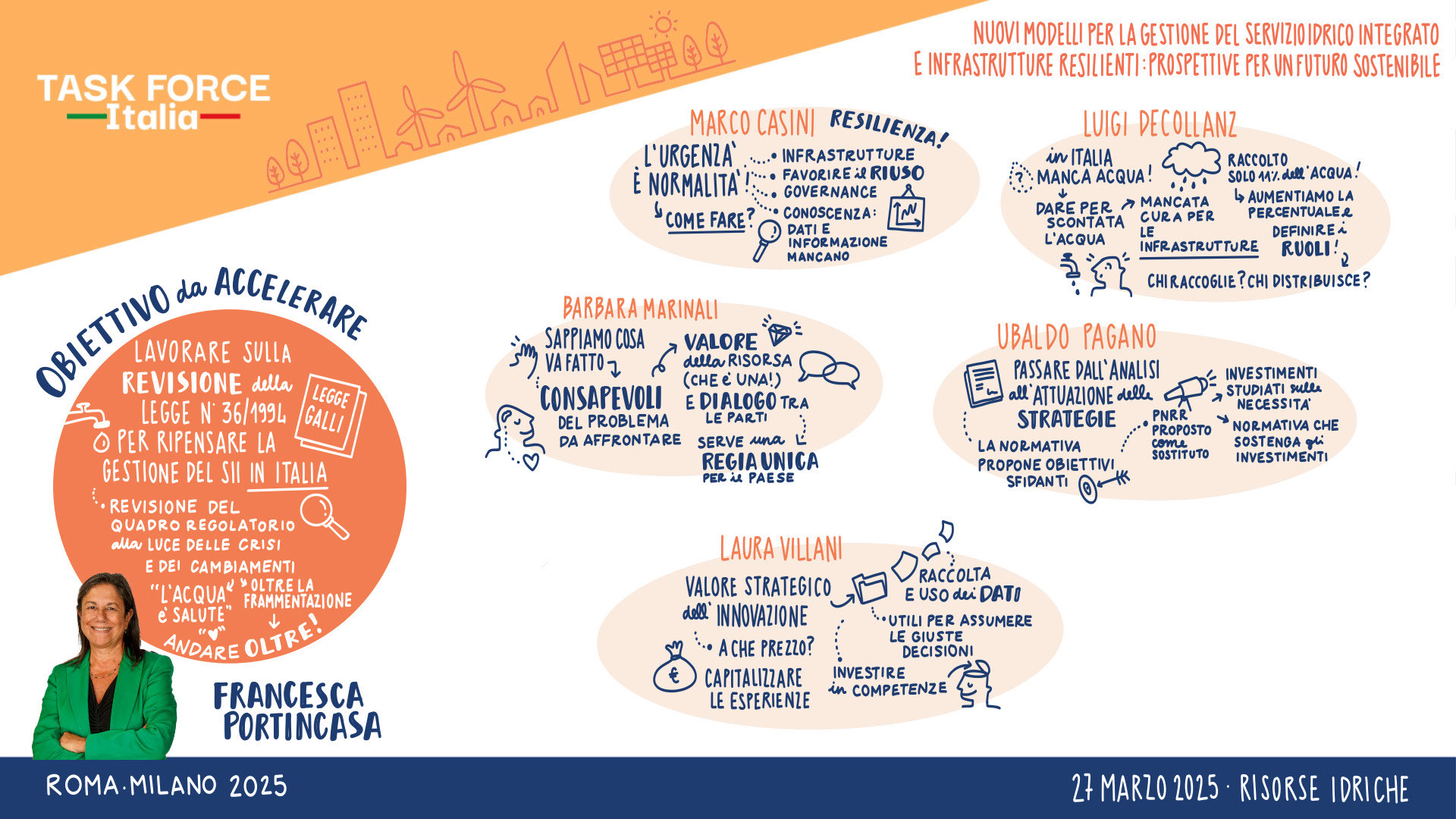

Obiettivo del Team di lavoro è focalizzato sulla revisione della Legge. n. 36/1994 (Legge Galli) per ripensare la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) in Italia. Il contesto attuale, caratterizzato, da cambiamenti climatici, frammentazione gestionale e sfide crescenti legate alla sostenibilità, impone un ripensamento ed una revisione del quadro regolatorio. Obiettivo della Tavola rotonda è superare le seguenti criticità della Legge:

✓ Gestione frammentata del SII, con ATO non sempre coincidenti con il territorio regionale e molteplici gestori nello stesso ambito, che genera inefficienze, diseconomie di scala e difficoltà di pianificazione

✓ Assenza di criteri definiti per le gestioni comunali, e conseguenti inefficienze gestionali

✓ Disparità di trattamento tra le modalità di affidamento del SII a privati, società mista, società in house e relativi ostacoli burocratici

✓ Impossibilità, per le società concessionarie del SII, di emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati, e conseguente ridotta capacità di investimento

✓ Assenza di una tariffa unica nazionale per il SII e, quindi, scarsità di incentivi per innovazione e sostenibilità

I lavori si concentreranno inoltre sulle strategie per la diffusione di una cultura dell’acqua, sensibilizzando cittadini, istituzioni ed imprese sull’importanza di una gestione consapevole.

Francesca Portincasa, Direttrice Generale, Acquedotto Pugliese

Marco Casini, Segretario Generale, AUBAC

Luigi Decollanz, Presidente del CdA, Acque del Sud

Patty L’Abbate, Vicepresidente Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei

Deputati

Barbara Marinali, Presidente, ACEA

Ubaldo Pagano, V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, Camera dei Deputati

Raimondo Luigi Besson, CEO, Acqua Pubblica Sabina

Claudio Giulianetti, Vice Presidente divisione Industrial Automation, Schneider Electric

Alberto Ferruccio Piccinni, Professore, Dipartimento DICATECH Politecnico di Bari

Cosimo Francesco Ingrosso, Direttore Generale, Autorità Idrica Pugliese

Tania Tellini, Direttore settore acqua, Utilitalia

Antonio Urbano, Collaboratore Area Agronomica e Ambientale, ANBI

Laura Villani, Managing Director & Senior Partner, BCG

Francesca Portincasa

- Necessità di revisione della Legge Galli (n. 36/1994) alla luce delle crisi attuali e dei cambiamenti.

- Serve un nuovo modello di gestione del Servizio Idrico Integrato (SII).

- Occorre andare oltre con visione sistemica per tutelare acqua e salute pubblica.

Marco Casini

- L’urgenza climatica deve diventare la nuova “normalità”.

- Servono infrastrutture resilienti e sistemi di riuso e conservazione dell’acqua.

- Manca ancora una visione di sistema e programmazione coerente.

Luigi Decollanz

- L’Italia soffre una carenza idrica strutturale, che non può più essere data per scontata.

- Necessità di maggiore cura per le infrastrutture e per la raccolta dell’acqua.

- Bisogna chiarire ruoli e responsabilità nella distribuzione della risorsa.

Barbara Marinali

- Serve consapevolezza collettiva della portata del problema idrico.

- L’acqua è una risorsa dal valore pubblico da tutelare.

- È fondamentale una regia unica e nazionale per affrontare la complessità del sistema.

Ubaldo Pagano

- È ora di passare dall’analisi all’attuazione, con strategie concrete.

- La normativa deve essere aggiornata e puntare a obiettivi sfidanti.

- Gli investimenti pubblici devono puntare non solo alle sostituzioni, ma anche all’innovazione.

Laura Villani

- L’acqua è una risorsa strategica e richiede innovazione nel modello di gestione.

- I dati raccolti devono essere utilizzati per decisioni giuste e consapevoli.

- È importante valorizzare le competenze e capitalizzare le esperienze esistenti.

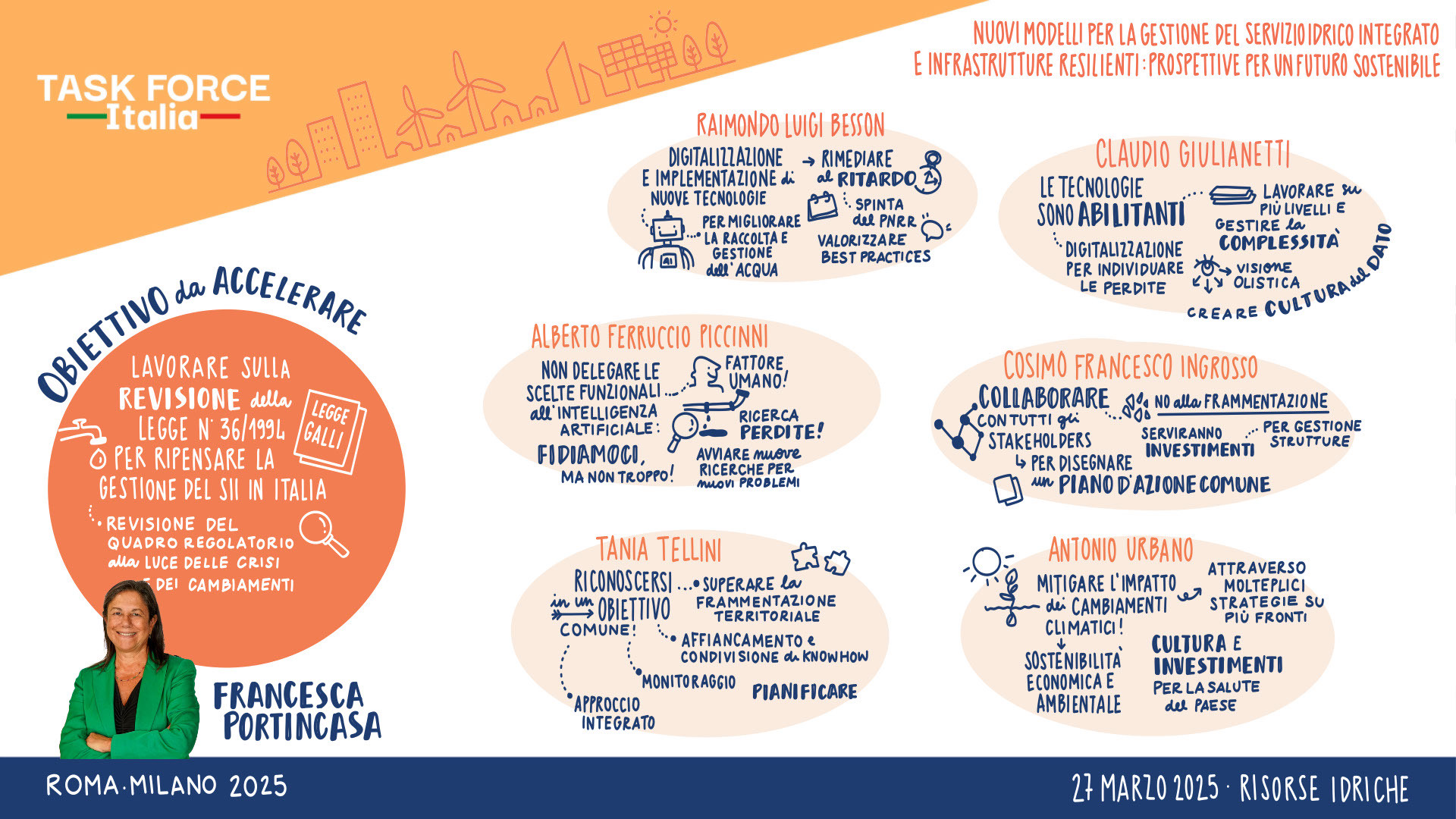

Raimondo Luigi Besson

- Puntare su digitalizzazione e nuove tecnologie per migliorare la gestione dell’acqua.

- Necessario rimediare ai ritardi infrastrutturali.

- Utilizzare best practices per rafforzare la resilienza del sistema.

Claudio Giulianetti

- Le tecnologie sono abilitanti nella gestione del ciclo idrico.

- Usare la digitalizzazione per individuare le perdite.

- Promuovere una cultura dell’acqua più diffusa ed efficace.

Alberto Ferruccio Piccinni

- Serve equilibrio tra fiducia nell’intelligenza artificiale e valutazione umana.

- Il fattore umano resta centrale nella gestione idrica.

- Investire in ricerca e innovazione per migliorare il sistema.

Cosimo Francesco Ingrosso

- Occorre collaborazione tra stakeholder per progettare un sistema condiviso.

- La frammentazione va superata con una visione comune.

- Necessario disegnare un piano d’azione strutturato.

Tania Tellini

- Il riconoscersi in un obiettivo comune è il primo passo per superare le criticità.

- Va superata la frammentazione territoriale con un approccio integrato.

- Affiancare il monitoraggio alla pianificazione per azioni più efficaci.

Antonio Urbano

- È urgente mitigare gli impatti del cambiamento climatico.

- La sostenibilità economica e ambientale deve essere una priorità.

- Cultura e investimenti sono fondamentali per la salute del Paese.

Sintesi

Francesca Portincasa, Direttrice Generale di Acquedotto Pugliese, ha affrontato il tema della gestione delle risorse idriche in Italia, evidenziando come l’attuale modello presenti molteplici criticità che richiedono un profondo ripensamento. Oggi l’acqua viene ancora gestita in modo frammentato tra usi civili, agricoli e industriali, nonostante sia una risorsa unica. La risposta ai problemi idrici si basa soprattutto su grandi opere infrastrutturali, mentre si sottovaluta il potenziale del riuso delle acque reflue. Le normative sono rigide e spesso inadeguate ad affrontare la complessità attuale: in caso di scarsità, si segue una gerarchia d’uso che non garantisce sostenibilità. Le nuove direttive europee, che impongono trattamenti avanzati, rischiano di penalizzare industria e agricoltura senza agire sull’inquinamento alla fonte. Inoltre, le sperimentazioni innovative, come l’uso delle acque reflue in agricoltura o acquacoltura, restano progetti isolati, mancando di un vero supporto normativo e finanziario. Le autorità di distretto, infine, non hanno sufficienti poteri per coordinare efficacemente la distribuzione della risorsa.

Per Portincasa, è urgente adottare un approccio integrato e circolare, che superi la separazione tra gli usi e valorizzi il riutilizzo dell’acqua, anche attraverso la tecnologia. Serve un quadro normativo più flessibile e incentivi che favoriscano la riduzione dell’inquinamento alla fonte. Anche la governance va rafforzata, dando maggiori poteri decisionali alle autorità di distretto. Solo così sarà possibile affrontare crisi sempre più gravi, come quella che sta colpendo la Puglia, e garantire sicurezza idrica per il futuro.

Dopo l’intervento di Portincasa, è intervenuto Marco Casini, Segretario Generale, AUBAC, il quale ha descritto un quadro allarmante della gestione delle risorse idriche in Italia, caratterizzato da una condizione di emergenza cronica che si è ormai stabilizzata come condizione ordinaria. La disponibilità d’acqua è in costante diminuzione, mentre la domanda cresce a causa di diversi fattori, tra cui l’espansione urbana, il cambiamento climatico e l’aumento delle necessità industriali, come nel caso dei data center o della produzione di idrogeno verde.

Il sistema è frammentato, con circa 300 gestori, e la tariffa idrica non copre i costi, mentre manca un piano statale stabile di finanziamento. Il riuso delle acque reflue è trascurato, nonostante enormi quantità di acqua depurata vengano scaricate in mare ogni anno. Inoltre, i dati su prelievi e consumi sono incompleti o inesistenti, rendendo difficile una gestione efficace.

Serve, dunque, un piano nazionale di investimenti stabile, accompagnato da un intervento strutturale dello Stato. Il riutilizzo delle acque reflue deve diventare una priorità, semplificando le norme e incentivando il riuso. Ed è opportuno razionalizzare la governance riducendo il numero di gestori, migliorare l’efficienza operativa e investire in monitoraggio e digitalizzazione per avere dati affidabili.

Luigi Decollanz, Presidente del CdA di Acque del Sud, ha evidenziato come l’Italia si trovi oggi in una crisi idrica strutturale, acuita non solo dal cambiamento climatico, ma da anni di trascuratezza nella manutenzione delle infrastrutture. Dopo le grandi opere del dopoguerra, soprattutto nel Sud, si è smesso di investire, dando per scontata la disponibilità idrica. Di conseguenza, molte dighe riescono a trattenere solo metà della loro capacità e milioni di metri cubi d’acqua piovana vengono persi ogni anno. Con solo l’11% dell’acqua meteorica effettivamente raccolta, l’Italia è fanalino di coda in Europa. Il problema non è quindi solo la scarsità della risorsa, ma l’incapacità di gestirla in modo efficiente. Inoltre, la mancanza di chiarezza nei ruoli tra chi raccoglie e chi distribuisce l’acqua alimenta disfunzioni e inefficienze.

Per invertire la rotta, serve un cambio radicale nel modello di gestione. Occorre aumentare in modo deciso la capacità di raccolta dell’acqua piovana, investendo sia nella manutenzione delle strutture esistenti che nella costruzione di nuovi invasi. È fondamentale riorganizzare la governance del settore, chiarendo nettamente le competenze operative per evitare sovrapposizioni. Superare l’approccio emergenziale e pianificare con una visione di lungo termine diventa indispensabile: solo un sistema moderno e ben strutturato sarà in grado di garantire sicurezza idrica per le generazioni future.

A seguire Barbara Marinali, Presidente di Acea, ha descritto il contesto italiano, segnato da una crisi idrica ormai evidente, resa ancora più grave da una gestione frammentata, sia operativa che normativa. I diversi settori - civile, agricolo e industriale - continuano a gestire l’acqua in modo scollegato, senza una visione unitaria. A questo si aggiunge un sistema normativo eccessivamente complesso, con troppi livelli decisionali che rallentano qualsiasi intervento strutturale. Inoltre, il valore economico dell’acqua non è ancora pienamente riconosciuto: si parla molto di tariffe, ma poco dei costi effettivi del ciclo integrato. Anche la distinzione tra chi raccoglie e chi distribuisce l’acqua resta ambigua, generando sovrapposizioni e mancanza di responsabilità chiare.

Marinali ha, dunque, proposto un approccio integrato, guidato da una regia unica nazionale che coordini tutti gli attori e definisca priorità strategiche. L’acqua deve essere trattata come una risorsa unica e indivisibile, con una gestione sostenibile ed equa tra i diversi settori. È necessario integrare il valore economico dell’acqua in tutte le decisioni di politica pubblica, attraverso incentivi, investimenti mirati e strumenti che promuovano un uso efficiente. Se si procederà alla separazione tra raccolta e distribuzione, sarà fondamentale farlo con regole chiare, per evitare squilibri e garantire una gestione efficace nel lungo periodo.

Per Ubaldo Pagano, Membro della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, va posto l’accento sulla necessità di passare da una consapevolezza diffusa sulla crisi idrica a strategie operative concrete, in particolare sul piano normativo e finanziario. Attualmente, il dibattito sulla crisi idrica rimane troppo ancorato all’analisi del problema, senza tradursi in azioni efficaci. Le direttive europee del 2020 e del 2024 hanno indicato obiettivi chiari, ma sono rimaste prive di finanziamenti reali. Il PNRR, pur essendo la principale fonte di fondi, ha tempi e vincoli che mal si adattano alla natura degli investimenti idrici, spesso a lungo termine. Di conseguenza, molte risorse sono state utilizzate per progetti già esistenti, senza generare nuova capacità infrastrutturale. A questo si aggiunge un quadro normativo frammentato e complesso, che ostacola sia la spesa pubblica sia l’ingresso dei capitali privati, scoraggiati da incertezze e burocrazia.

È necessaria, innanzitutto, stabilità nei finanziamenti, con un piano pluriennale che non dipenda solo dal PNRR ma che punti ad aumentare davvero gli investimenti. È urgente anche una riforma normativa che armonizzi le regole esistenti e semplifichi gli iter autorizzativi. Altro punto chiave è il coinvolgimento del settore privato, da favorire con incentivi e strumenti di partenariato pubblico-privato. Infine, va sviluppato un cambio culturale nella politica, che superi le logiche emergenziali e si orienti verso una visione di lungo periodo, capace di affrontare la crisi idrica come una sfida strategica e strutturale.

Raimondo Luigi Besson, CEO di Acqua Pubblica Sabina, ha sottolineato come il settore idrico stia ancora arrancando rispetto ad altri comparti, come quello elettrico o del gas, nel percorso verso la digitalizzazione e l’adozione di tecnologie avanzate. Nonostante una crescente consapevolezza sull’importanza dell’innovazione, l’uso di intelligenza artificiale, sensoristica e automazione nella gestione idrica resta limitato. Questo ritardo si traduce in inefficienze nella distribuzione, nella gestione dei consumi e nell’individuazione delle perdite. Anche se il PNRR ha destinato fondi importanti alla digitalizzazione e alla riduzione delle perdite, gli interventi stanno procedendo a rilento, soprattutto per quanto riguarda le opere più strutturali. Dal punto di vista normativo, il settore si è stabilizzato attorno al ruolo di ARERA, ma la complessità regolatoria e i tempi di attuazione restano un ostacolo.

Perciò, è essenziale accelerare il processo di digitalizzazione, colmando il divario con gli altri settori attraverso un uso esteso delle tecnologie intelligenti. L’adozione su larga scala di best practice già sperimentate da alcuni gestori può offrire un modello replicabile a livello nazionale. Allo stesso tempo, serve un maggiore coordinamento tra istituzioni e operatori, accompagnato da una normativa aggiornata e coerente con le sfide attuali. Infine, ha sottolineato l’urgenza di un cambiamento culturale: la digitalizzazione non deve più essere vista come un’opzione, ma come un elemento strategico per garantire un sistema idrico sicuro, efficiente e pronto ad affrontare il futuro.

Poi, secondo Claudio Giulianetti, Vice Presidente divisione Industrial Automation, Schneider Electric, penalizzare la gestione idrica è la mancanza di dati e di una cultura del dato. Le perdite d’acqua, che superano il 40%, infatti, non possono essere ridotte senza strumenti digitali avanzati capaci di localizzare i problemi. Inoltre, l’assenza di una cultura del dato frena l’adozione delle tecnologie: molti operatori non sono ancora formati per gestire sistemi complessi. A questo si aggiunge il tema della sicurezza informatica, spesso trascurato, ma sempre più rilevante man mano che le infrastrutture diventano digitali.

È, quindi, indispensabile fare un salto di qualità nella digitalizzazione, partendo dalla raccolta e analisi in tempo reale dei dati, per ridurre le perdite, abbattere i costi operativi e ottimizzare i processi di depurazione e potabilizzazione. La tecnologia può offrire enormi vantaggi, ma serve anche un investimento sulla formazione del personale e sulla creazione di una vera cultura digitale. Infine, la cybersecurity deve essere integrata fin da subito, per proteggere un sistema sempre più connesso e vulnerabile. Solo così sarà possibile costruire un modello efficiente, resiliente e sostenibile per il futuro dell’acqua.

Pur riconoscendo il valore degli strumenti digitali e dell’intelligenza artificiale, Alberto Ferruccio Piccinni, Professore, Dipartimento DICATECH Politecnico di Bari, ha, invece, posto l’attenzione sul ruolo imprescindibile dell’esperienza umana nella gestione delle risorse idriche. Il settore idrico soffre ancora di gravi inefficienze, con perdite di rete che arrivano fino al 50%, soprattutto a causa di infrastrutture urbane obsolete e costose da sostituire. Nonostante le potenzialità delle tecnologie digitali, spesso manca una corretta interpretazione dei dati, e si rischia di affidarsi troppo agli algoritmi, trascurando l’importanza del giudizio umano. Anche le soluzioni alternative, come la dissalazione, sono ancora marginali, frenate da costi e problematiche ambientali legate alla salamoia. Allo stesso modo, pratiche di economia circolare, come il riutilizzo dei fanghi delle dighe, sono ancora poco sviluppate.

Allora, la strada da seguire passa da un’integrazione equilibrata tra innovazione tecnologica e competenze umane. L’intelligenza artificiale deve essere un supporto, non un sostituto. Occorre investire nella formazione degli operatori, migliorare il monitoraggio digitale delle reti per ridurre le perdite e puntare su soluzioni sostenibili per fronteggiare le emergenze, come i dissalatori mobili. Infine, grande peso lo ha l’economia circolare e un approccio multidisciplinare, capace di unire sostenibilità, tecnologia e capacità decisionale per affrontare con efficacia le sfide future della gestione idrica.

A seguire, Cosimo Francesco Ingrosso, Direttore Generale dell’Autorità Idrica Pugliese, ha raccontato l’esperienza della Puglia nella gestione integrata delle risorse idriche, sottolineando l’importanza di un approccio condiviso tra istituzioni e stakeholder per affrontare le sfide della crisi idrica. Negli ultimi anni, l’Autorità Idrica Pugliese ha costruito un modello di concertazione efficace, che ha portato alla definizione di un Piano d’Ambito nel 2023, con interventi mirati sul riuso, la riduzione delle perdite e la diversificazione delle fonti, inclusi i dissalatori. La presenza di un unico gestore ha favorito una governance centralizzata e coordinata, ma permangono difficoltà legate alla sostenibilità economica. Gran parte degli investimenti è oggi coperta da fondi pubblici e PNRR, ma la fine di questi finanziamenti europei solleva interrogativi su come sostenere il sistema nel lungo periodo, dato che non è possibile aumentare indefinitamente le tariffe agli utenti.

Al fine di garantire la resilienza e l’efficienza del sistema idrico, sarà fondamentale rafforzare il coordinamento tra i vari attori attraverso una cabina di regia nazionale o regionale. Bisogna continuare a puntare sull’innovazione tecnologica, ma anche affrontare in modo strutturato il rinnovo delle infrastrutture obsolete, con un’attenzione particolare alla sostenibilità finanziaria. Sarà necessario sviluppare un mix di finanziamenti pubblici e privati, evitando di scaricare i costi sulla cittadinanza. Inoltre, soluzioni come i dissalatori dovranno essere pienamente integrate nella rete, minimizzando gli impatti ambientali. Solo una visione strategica di lungo periodo potrà assicurare un sistema idrico capace di rispondere alle sfide future, anche in un contesto di cambiamento climatico e crescente domanda.

Anche per Tania Tellini, Direttore settore acqua di Utilital, il servizio idrico integrato è ancora segnato da forte frammentazione, con territori in stallo e gestioni inadeguate. Nonostante i progressi compiuti, persistono zone del Paese - come la Sicilia - in cui manca un affidamento strutturato del servizio, rendendo il sistema vulnerabile, soprattutto in periodi di siccità. La Legge Galli, pur lungimirante, non è mai stata attuata pienamente, e alcune proposte legislative recenti rischiano di perpetuare gestioni locali inefficaci. Anche se i gestori industriali sono disponibili a supportare i territori in difficoltà, senza una cornice normativa chiara e vincolante, questi sforzi rischiano di restare isolati.

Secondo Tellini, è impellente superare la frammentazione gestionale e completare gli affidamenti attraverso un’azione più decisa dello Stato, che dovrebbe esercitare poteri sostitutivi dove necessario. Serve una riforma normativa che elimini le gestioni salvaguardate e favorisca un modello industriale efficiente, capace di affrontare con prontezza le crisi idriche e adattarsi al cambiamento climatico. Il supporto tra gestori deve continuare, ma dev’essere accompagnato da un disegno di sistema chiaro, condiviso e applicabile a livello nazionale. Solo così sarà possibile costruire una gestione dell’acqua davvero sostenibile e resiliente.

Poi, Antonio Urbano, Collaboratore Area Agronomica e Ambientale, ANBI ha messo in evidenza come i cambiamenti climatici stiano imponendo un cambiamento radicale nella gestione dell’acqua, aggravando la frequenza e l’intensità degli eventi estremi e rendendo urgente una risposta strutturata e lungimirante. Oggi il sistema idrico italiano non è ancora preparato ad affrontare gli effetti del clima che cambia. Solo una minima parte delle acque meteoriche viene raccolta, mentre la maggior parte finisce dispersa in mare. La mancanza di interconnessione tra i sistemi regionali accentua gli squilibri: alcune aree sprecano risorse, mentre altre soffrono la siccità. Inoltre, i costi energetici dei consorzi irrigui restano elevati, e sebbene strumenti digitali come il ReFrame abbiano migliorato la gestione dell’acqua, il settore è ancora in ritardo nell’adozione dell’intelligenza artificiale e di tecnologie predittive. Serve anche una maggiore consapevolezza culturale: la prevenzione e la manutenzione delle reti restano troppo spesso trascurate.

Urbano ha proposto un approccio integrato, fondato su cultura, infrastrutture e tecnologia. Il Piano Bacini Multifunzionali, con la realizzazione di 10.000 piccoli invasi, è una risposta strategica per raccogliere l’acqua piovana e garantire riserve nei momenti critici, sostenendo in particolare il settore agricolo. È fondamentale anche promuovere l’uso di energie rinnovabili per ridurre i costi nei sistemi di pompaggio, rendendo la filiera più sostenibile. Dal punto di vista tecnologico, il potenziamento dei sistemi di monitoraggio e l’integrazione dell’IA possono ottimizzare l’irrigazione e limitare gli sprechi. Infine, investire nella connessione tra gli schemi idrici regionali permetterebbe di redistribuire meglio l’acqua sul territorio, trasformando un sistema frammentato in una rete nazionale resiliente. Il PNRR rappresenta l’occasione per realizzare queste trasformazioni, ma servirà una visione comune e duratura da parte di istituzioni, consorzi e cittadini.

Infine, Laura Villani, Managing Director & Senior Partner di BCG ha evidenziato come il settore idrico, nonostante la disponibilità di tecnologie avanzate, resti ancora frammentato e fatichi a evolversi verso un modello di gestione efficiente, integrato e sostenibile. Le criticità principali riguardano l’incapacità del sistema di fare rete, condividere esperienze e adottare soluzioni su scala. Le innovazioni esistono, ma spesso non vengono implementate in modo efficace per mancanza di coordinamento e visione condivisa. A questo si aggiunge una forte carenza di competenze tecniche specializzate: gli investimenti infrastrutturali non sono stati accompagnati da un adeguato investimento nel capitale umano, rendendo difficile valorizzare appieno le tecnologie disponibili. Inoltre, la gestione degli investimenti e la difficoltà nel scalare le soluzioni innovative continuano a rappresentare un freno alla modernizzazione del sistema.

È fondamentale promuovere una maggiore collaborazione tra istituzioni, aziende e operatori, così da costruire un modello di governance più coeso e capace di portare le innovazioni su scala nazionale. Serve anche un forte investimento nella formazione, in particolare su competenze digitali e analisi dei dati, per creare un ecosistema di professionisti preparati a gestire la complessità del settore. Infine, una gestione più strategica e strutturata degli investimenti sarà essenziale per garantire interventi efficaci e scalabili. Solo combinando collaborazione, innovazione e sviluppo delle competenze sarà possibile costruire un sistema idrico moderno, resiliente e in grado di affrontare le sfide future.

Progetti

- Affrontare la siccità e migliorare la gestione degli invasi: Implementazione di soluzioni concrete per contrastare la scarsità d'acqua e ottimizzare la gestione delle riserve idriche. Taskforce Italia

- Riduzione dell'inquinamento e degli sprechi idrici: Sviluppo di progetti mirati a diminuire l'inquinamento delle acque e a contenere le perdite nella distribuzione. Taskforce Italia

- Trattamento, riciclo e riutilizzo delle acque reflue: Promozione di sistemi avanzati per il trattamento delle acque reflue, favorendo il loro riutilizzo in ambito agricolo e industriale.

Leggi

- Aggiornamento normativo per la gestione idrica: Necessità di rivedere e modernizzare le leggi esistenti per affrontare efficacemente le sfide attuali legate alle risorse idriche.

- Chiarezza nelle competenze istituzionali: Definizione precisa dei ruoli e delle responsabilità tra enti locali e nazionali nella gestione delle risorse idriche.

- Incentivi per l'adozione di tecnologie sostenibili: Proposta di misure legislative che favoriscano l'implementazione di innovazioni tecnologiche nel settore idrico.

Cultura

- Sensibilizzazione sull'importanza dell'acqua: Promozione di campagne educative per aumentare la consapevolezza del valore dell'acqua come bene pubblico.

- Educazione al risparmio idrico: Implementazione di programmi formativi che insegnino pratiche quotidiane per ridurre il consumo d'acqua.

- Collaborazione tra stakeholder: Incentivare la cooperazione tra istituzioni, aziende e comunità per una gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche.

GRUPPO LINKEDIN PRIVATO

Resta in contatto con il team

Fasi di accelerazione dell'obiettivo aziendale:

FASE 1. OBIETTIVO/PROGETTO

(Identificare l'Obiettivo aziendale da accelerare, da piano strategico, piano industriale o Business Plan).

FASE 2. TEAM

(Definire e costruire il Team di progetto per l'accelerazione dell'obiettivo aziendale).

FASE 3. ROUND TABLE ANNUALE DI KICK OFF (RB/BB/AB)

(Realizzazione della Round Table annuale di Kick off per l'accelerazione dell'obiettivo aziendale).

FASE 4. APPROFONDIMENTI "ONE TO ONE"

- BUSINESS/PROJECT MATCH AD HOC (BB)

(Realizzazione di incontri one2one di approfondimento - lunch, dinner, caffè, web conference, organizzati ad hoc - tra l'azienda owner dell'obiettivo/progetto da accelerare e altri stakeholder, già presenti nella Round Table oppure non presenti, utili all'accelerazione dell'obiettivo aziendale, come per esempio: CEO, Manager, Istituzioni centrali, Istituzioni locali, Associazioni, Università, ecc).

- SHAKE HANDS NEI MEETING (BB)

(Realizzazione di incontri one2one di approfondimento, durante le Giornate Nazionali in calendario, tra l'azienda owner dell'obiettivo/progetto da accelerare e altri stakeholder presenti nelle Giornate Nazionali - come per esempio: CEO, Manager, Istituzioni centrali, Istituzioni locali, Associazioni, Università, ecc. - utili all'accelerazione dell'obiettivo aziendale).

FASE 5. GIORNATE NAZIONALI (BB/AB)

(Partecipazione dei Manager dell'Azienda owner dell'obiettivo/progetto da accelerare alle altre Giornate Nazionali in calendario, finalizzata: 1. alla prosecuzione dell'accelerazione dell'obiettivo/progetto in termini di shake hands, 2. alla diffusione della conoscenza dell'obiettivo/progetto aziendale, 3. alla realizzazione di uno speech di comunicazione del SAL e di ulteriore chiamata alla partecipazione al proprio obiettivo/progetto aziendale verso altri stakeholder; 4. ad obiettivi di formazione; 5. ad obiettivi di benchmarking e networking).

FASE 6. COMMUNICATION PLAN (RB/AB)

(Identificazione e realizzazione di un piano di accelerazione della conoscenza dell'obiettivo/progetto aziendale attraverso la programmazione di una serie di pubblicazioni e interviste social media, organizzate da Task Force Italia su indicazione dell'azienda).

FASE 7. AWARDS (RB/BB/AB)

(Partecipazione del CEO e dei Manager dell'azienda owner dell'obiettivo/progetto da accelerare alle giornate di Awards in calendario nel mese di novembre e dicembre, finalizzate: 1. alla premiazione dell'obiettivo/progetto; 2. alla realizzazione di uno speech di promozione del proprio obiettivo/progetto; 3. alla diffusione della conoscenza dell'obiettivo/progetto aziendale verso tutti gli stakeholder del network CEOforLIFE e Task Force Italia - Istituzioni, Media, Aziende, Associazioni, Mondo Giovanile, ecc. ; 3. all'amplificazione degli obiettivi di posizionamento e di reputation dell'azienda).

FASE 8. POSITION PAPER/ MANIFESTO NAZIONALE di ciascuna Task Force Nazionale (RB/AB)

(Inserimento e pubblicazione: 1. della descrizione dell'obiettivo/progetto aziendale da accelerare - obiettivo, call4ideas, give back - all'interno del Position Paper - Manifesto Nazionale inerente all'area tematica in cui insiste il obiettivo/progetto aziendale; 2. degli interventi/speech degli stakeholder aziendali intervenuti durante le Round Table delle Giornate Nazionali svolte; 3. elaborazione di sintesi delle analisi di scenario ("As is") e della proposte di intervento ("To be") emerse durante le giornate nazionali).

FASE 9. INSTITUTIONAL REPORT BACK (RB/BB/AB)

(Partecipazione del CEO e dei Manager dell'azienda owner dell'obiettivo/progetto da accelerare alla giornata di presentazione Istituzionale di Report Back che avverà il 9 dicembre 2025 presso Palazzo Montecitorio - Sala della Regina - alla presenza di Istituzioni, Media, Aziende, ecc).

Legenda:

(RB) = Reputation Booster

(BB) = Business Booster

(AB) = Awareness Booster

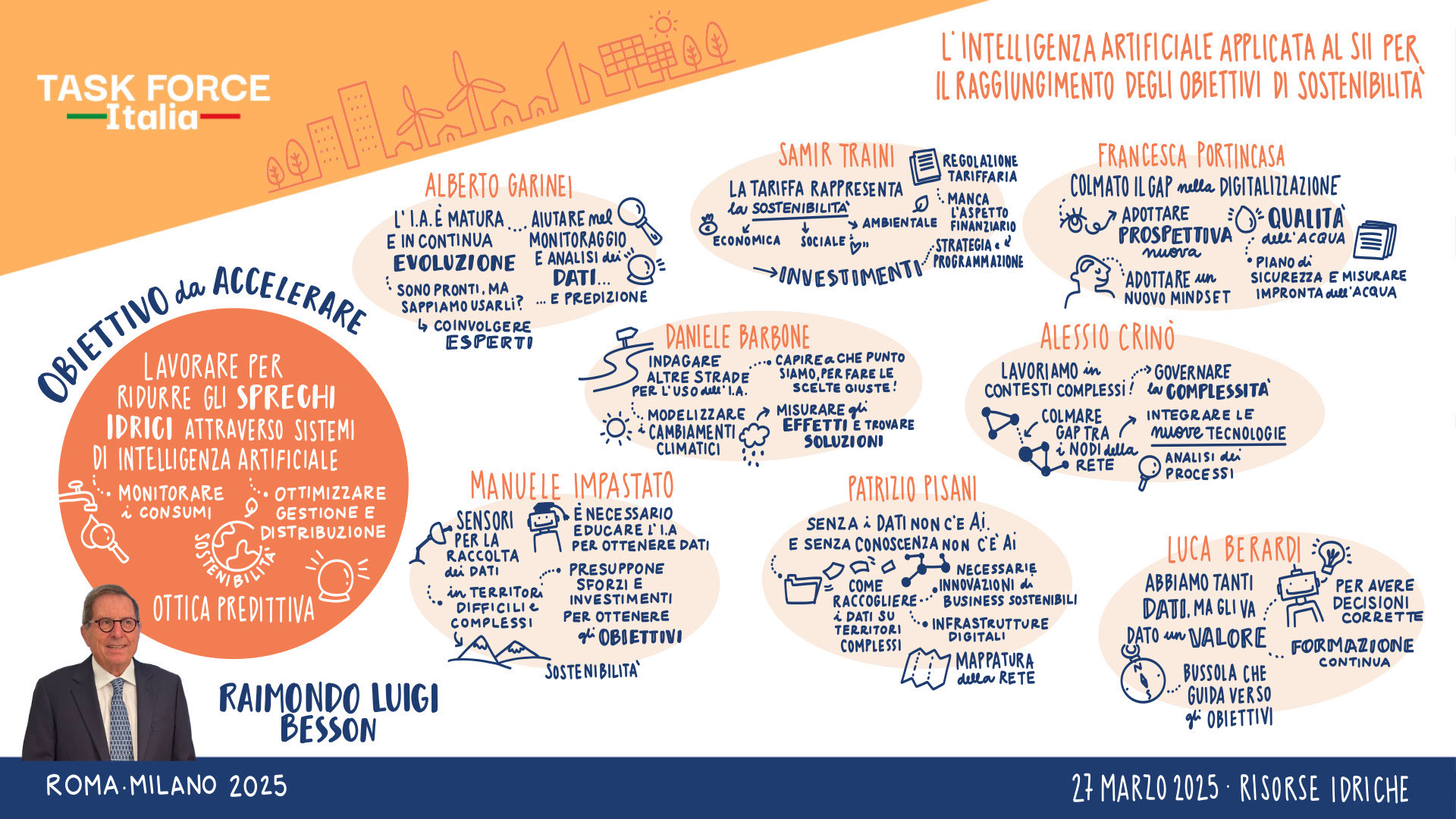

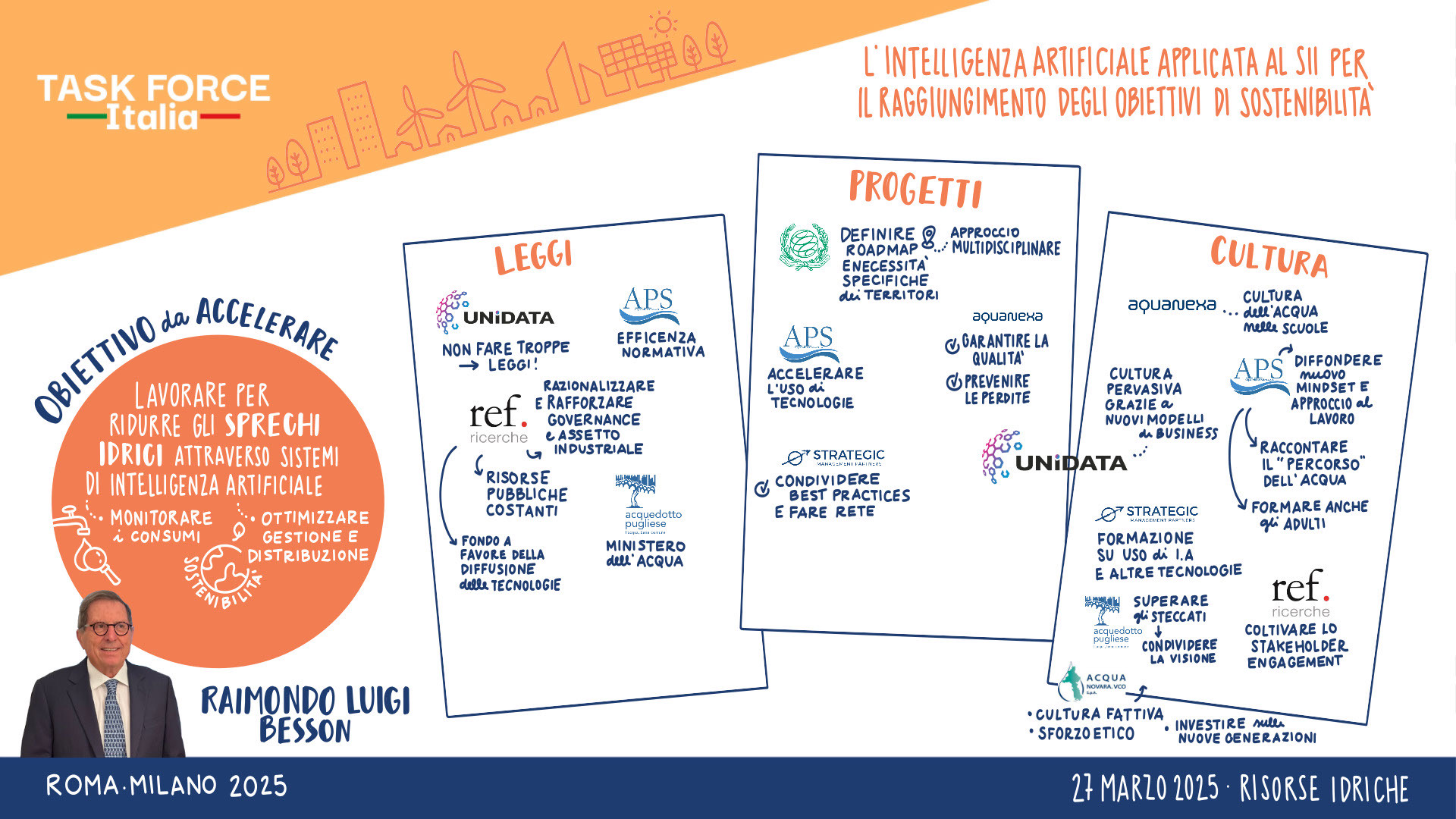

Acqua Pubblica Sabina

“L’Intelligenza Artificiale applicata al SII per il raggiungimento degli obiettivi di Sostenibilità”

Obiettivo del Team di lavoro è lavorare per la riduzione degli sprechi idrici, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale, monitorando i consumi ed ottimizzando i processi di gestione e distribuzione dell’acqua, con impatti significativi in termini di sostenibilità. In particolare, saranno analizzate le diverse strategie per la riduzione degli sprechi. Tra gli addetti ai lavori, rappresentanti del mondo utilities, ICT, industriale, consulenziale e della ricerca.

Raimondo Luigi Besson, Direttore Generale, Acqua Pubblica Sabina

Daniele Barbone, Amministratore delegato, Acqua Novara VCO, Coordinatore Commissione, Acque Potabili Utilitalia

Luca Berardi, Innovation Manager, Aquanexa

Alessio Crinò, Innovation Manager, Strategic Management

Alberto Garinei, Professore Ordinario di Misure Meccaniche e Termiche, DSI-Università degli Studi Guglielmo Marconi, Responsabile Scientifico, Idea-Re S.r.l.

Patrizio Pisani, Innovation and Research Director, Unidata

Francesca Portincasa, Direttrice Generale, Acquedotto Pugliese

Samir Traini, Partner, REF Ricerche, Vicedirettore, Laboratorio SPL

Manuele Impastato, Specialista Telecontrollo e SCADA, Acqua Pubblica Sabina

Raimondo Luigi Besson

- Lavorare per ridurre gli sprechi idrici attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale.

- Utilizzare un'ottica predittiva per monitorare i consumi e ottimizzare distribuzione e gestione.

- Sfruttare le tecnologie per anticipare le inefficienze nel sistema idrico.

Alberto Garinei

- L’IA è una tecnologia matura e in continua evoluzione.

- Serve per monitoraggio, analisi dati e previsione, ma richiede competenze specialistiche.

- È fondamentale coinvolgere esperti per massimizzare i risultati.

Samir Trani

- La tariffa è leva strategica per promuovere sostenibilità e investimenti.

- Le regole tariffarie devono tenere conto di parametri ambientali e innovativi.

- È necessario uno schema normativo più flessibile per incentivare la trasformazione.

Francesca Portincasa

- Il completamento della digitalizzazione è centrale per migliorare il servizio idrico.

- L’approccio deve essere prospettico e orientato alla qualità.

- Serve un nuovo mindset, focalizzato sulla sicurezza e sulla misurazione dell’impatto dell’acqua.

Daniele Barbone

- L’IA permette di modellare gli impatti climatici e le dinamiche del cambiamento.

- È utile per capire cause complesse e migliorare la pianificazione.

- Necessario misurare gli effetti e trovare soluzioni basate sui dati.

Manuele Impastato

- Sensori e raccolta dati sono strumenti fondamentali per gestire realtà complesse.

- L’IA può aiutare a prevedere scenari e ottimizzare investimenti.

- Serve una visione sistemica che miri alla sostenibilità.

Patrizio Pisani

- “Senza dati non c’è IA, e senza conoscenza non c’è decisione.”

- Serve mappatura diffusa della rete e infrastrutture digitali adeguate.

- La conoscenza deve essere al servizio degli obiettivi ambientali e gestionali.

Alessio Crinò

- Lavori idrici complessi richiedono integrazione di tecnologie e conoscenze.

- Governare la complessità è una sfida centrale.

- Importante integrare nuovi strumenti con i processi in corso.

Luca Berardi

- “Abbiamo tanti dati, ma il vero valore è sapere cosa farne.”

- L’IA deve diventare una bussola per prendere decisioni più consapevoli.

- La formazione continua è cruciale per interpretare i dati e guidare il cambiamento.

Sintesi

Anche nella Round Table di Acqua Pubblica Sabina sono stati approfonditi temi centrali per il futuro del servizio idrico, quali la digitalizzazione e l’uso dell’intelligenza artificiale, la sostenibilità economica e ambientale, la gestione delle risorse in un contesto climatico e territoriale sempre più complesso, e il potenziamento delle infrastrutture attraverso approcci innovativi e predittivi. Le esperienze condivise dai principali attori del settore hanno evidenziato l’importanza di un cambio di paradigma nella governance dell’acqua, mettendo al centro l’uso intelligente dei dati, la formazione del personale e la cooperazione tra pubblico e privato.

Ad aprire la tavola rotonda è stato Raimondo Luigi Besson, Direttore Generale di Acqua Pubblica Sabina, che ha illustrato il percorso affrontato dalla società a partire dal 2018. APS si è trovata ad operare in un contesto particolarmente frammentato, dove la gestione idrica era fino ad allora in carico direttamente ai comuni, molti dei quali vivevano una situazione di crisi idrica cronica, paradossalmente anche in presenza della sorgente del Peschiera, una delle più importanti d’Europa. Al momento del subentro, il livello di perdite nella rete era estremamente elevato, arrivando al 65%: una condizione insostenibile, che comportava la dispersione di due terzi dell’acqua immessa, con pesanti conseguenze sul piano ambientale, economico e gestionale. Di fronte a queste criticità, APS ha scelto sin da subito di imboccare la via dell’innovazione, puntando su digitalizzazione, monitoraggio e ottimizzazione dei processi. Questo approccio ha consentito alla società di avvicinarsi progressivamente agli standard nazionali, migliorando l’efficienza della rete e gettando le basi per un modello gestionale più evoluto.

Guardando al futuro, l’obiettivo dichiarato è quello di passare da una gestione reattiva a una realmente predittiva, in grado di anticipare le criticità e migliorare in modo significativo la sostenibilità del servizio. In questa transizione, la digitalizzazione assume un ruolo centrale: dalla mappatura delle reti alla diffusione di smart meter per il controllo in tempo reale dei consumi, fino all’adozione di sistemi di intelligenza artificiale per il controllo della pressione e l’avvio di pratiche di manutenzione predittiva. Tuttavia, questa trasformazione non riguarda soltanto la tecnologia, ma implica un cambiamento culturale e operativo profondo, che passa anche attraverso la formazione e l’aggiornamento delle competenze del personale. APS ha fissato obiettivi precisi: ridurre le perdite idriche al 43% entro il 2026 e raggiungere il 20% entro il 2029. Traguardi che, una volta raggiunti, rappresenterebbero un allineamento con le migliori performance a livello nazionale e comporterebbero anche una diminuzione dei consumi idrici ed energetici, rafforzando la resilienza del sistema di fronte ai cambiamenti climatici. I primi segnali positivi già si intravedono e i prossimi mesi saranno cruciali per confermare l’efficacia della strategia avviata.